2008年03月09日

港の博物館のご案内

港の『フェルケ−ル』博物館では下記日程にて

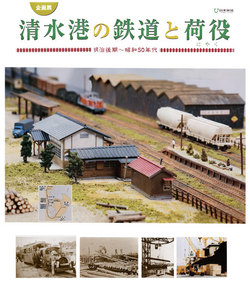

「清水港の鉄道と荷役」展が開催されております。

3月8日(土)〜4月6日(日)

開館時間 午前9時30分〜午後4時30分 月曜休館

また、3月8日〜4月6日(日)の毎土日には

【鉄道模型実走イベント】1階2階ホールにて

3月22日(土)23日(日)には、

【旧市内電車(なつかしい路面電車)と客車の乗車見学会】

場所・宮加三屋外展示場

29日(土)13:30〜15:00 講演会『港の物流と荷役』

講師 (財)物流博物館 学芸員 玉井幹司 氏

も予定されています。

入館料大人400円・中高生300円・小学生200円

※土曜日は小・中学生無料

↓詳しくはこちらから

【フェルケール博物館】

以下パンフより

清水駅は江尻駅として明治22年(1889)に東海道線開通とともに開業しました。

最初は現在の清水銀座の入口付近(清水橋の下)にありましたが、

大正15年(1926)に現在地に移転し、昭和9年(1934)には清水駅と改称されました。

清水港で陸揚げされた貨物は江尻駅に輸送するために、大正5年(1916)清水臨港線が

建設され、その後日の出岸壁(埠頭)、富士見荷揚げ場などの大型船施設が建設されると、

清水臨港線は清水埠頭まで延長されました。昭和10年代後半には三保に日本軽金属

清水工場が進出したため、昭和19年(1944)7月には、軍事目的によって巴川口駅、

折戸駅も出来て三保駅まで全長8.3キロの路線になり、同12月には清水臨港線を

清水港線と改めました。

戦時中は三保にある日本軽金属のアルミナを中心に、黒崎窯業の耐火煉瓦の輸送に

活躍しました。

巴川口駅は海軍・陸軍の木材集積地となり、海上輸送されてきた材木、

あるいは各種の資材・石炭などを貨車で継送しました。

そのために全国に唯一の鉄道岸壁がありました。

それに伴う人員輸送のため、旅客列車が朝夕の通勤用に運転されるようになり、

戦後の昭和31年(1956)には三保地区の人口増加とともに1日7往復になったことも

ありました。

しかし、バス・トラックの普及とともに赤字路線となり、昭和59年(1984)3月31日に

赤字ローカル線の第一次廃止対象路線としてその姿を消しました。

現在はコンテナ輸送の全盛期です。しかしここに至るまで、荷役の形態は変化をつづけ、

数十年をかけて最後にコンテナに辿りつきました。最初は人夫が肩に荷を担いで

船に積み込みや積み下ろしをしましたが、荷物によってはベルトコンベヤーによる

搬送が可能となり、更に鉄道輸送に必要なテルファー(クレーン)やコンテナクレーン、

そして現在のスーパーガントリークレーンなどに改良されて今日に至っています。

港は安全性と合理性と経済性を追求する最前線のひとつです。そのため機械化が進み、

従事する労働者は激減しました。その過程で清水に鉄道が走りそして消えていきました。

現在人影は減りましたが、物流は盛んです。

この度は、荷役に焦点を合わせて、船と鉄道の荷役について考えたいと思います。

講師 (財)物流博物館 学芸員 玉井幹司 氏

も予定されています。

入館料大人400円・中高生300円・小学生200円

※土曜日は小・中学生無料

↓詳しくはこちらから

【フェルケール博物館】

以下パンフより

清水駅は江尻駅として明治22年(1889)に東海道線開通とともに開業しました。

最初は現在の清水銀座の入口付近(清水橋の下)にありましたが、

大正15年(1926)に現在地に移転し、昭和9年(1934)には清水駅と改称されました。

清水港で陸揚げされた貨物は江尻駅に輸送するために、大正5年(1916)清水臨港線が

建設され、その後日の出岸壁(埠頭)、富士見荷揚げ場などの大型船施設が建設されると、

清水臨港線は清水埠頭まで延長されました。昭和10年代後半には三保に日本軽金属

清水工場が進出したため、昭和19年(1944)7月には、軍事目的によって巴川口駅、

折戸駅も出来て三保駅まで全長8.3キロの路線になり、同12月には清水臨港線を

清水港線と改めました。

戦時中は三保にある日本軽金属のアルミナを中心に、黒崎窯業の耐火煉瓦の輸送に

活躍しました。

巴川口駅は海軍・陸軍の木材集積地となり、海上輸送されてきた材木、

あるいは各種の資材・石炭などを貨車で継送しました。

そのために全国に唯一の鉄道岸壁がありました。

それに伴う人員輸送のため、旅客列車が朝夕の通勤用に運転されるようになり、

戦後の昭和31年(1956)には三保地区の人口増加とともに1日7往復になったことも

ありました。

しかし、バス・トラックの普及とともに赤字路線となり、昭和59年(1984)3月31日に

赤字ローカル線の第一次廃止対象路線としてその姿を消しました。

現在はコンテナ輸送の全盛期です。しかしここに至るまで、荷役の形態は変化をつづけ、

数十年をかけて最後にコンテナに辿りつきました。最初は人夫が肩に荷を担いで

船に積み込みや積み下ろしをしましたが、荷物によってはベルトコンベヤーによる

搬送が可能となり、更に鉄道輸送に必要なテルファー(クレーン)やコンテナクレーン、

そして現在のスーパーガントリークレーンなどに改良されて今日に至っています。

港は安全性と合理性と経済性を追求する最前線のひとつです。そのため機械化が進み、

従事する労働者は激減しました。その過程で清水に鉄道が走りそして消えていきました。

現在人影は減りましたが、物流は盛んです。

この度は、荷役に焦点を合わせて、船と鉄道の荷役について考えたいと思います。

Posted by 八兵衛 at 13:01│Comments(0)

│イベント ガイド